「熱血親父」の影響をもろに受け、物心がついた頃には、キャッチボールはもちろん、ティーバッティング、ノックなど、毎日の練習が既に日課だった。金足農野球部OBでもある父・藤雄(故人)が、自身が叶えることのできなかった「甲子園」という3文字に、夢を託したのだろう。

小学2年でスポ少に入部、本格的に野球に取り組んだ。3学年上には、金足農からプロへ進み、中日時代、最多勝に輝いた小野和幸がいた。

ただ、4年になった時、野球部をやめてラグビーを始めた。決して野球が嫌いになったわけではない。むしろ「野球がもっともっと上手になりたい…」との理由でラグビーに取り組んだ。足腰の強化はもとより、走力アップにもつながったことはいうまでもない。

「今振り返れば、そのお陰で体幹が鍛えられた」と感じている。

秋田北中へ進み1年秋から主戦投手としてマウンドを踏んだ。2年時に全県大会に出場したが、3年時には地区予選で敗退した。

水沢自身、この時点で既に「金足農」への進学を心に決めていたという。家での練習も軟式ボールから硬式へ切り替え、目標の設定も、父親の果たすことができなかった「甲子園」へ照準を合わせた。

金足農へ入学してからは、「噂通りの厳しい練習だった」。嶋﨑久美監督が放つ速射砲のようなノック、さらには「やめろ」というまで継続させられるランニング…。でも、そんなきつい練習にも水沢自身「楽しかった」というから驚きである。『甲子園』という目標があったからこそ、苦にはならなかったのだろう。

2年夏、秋田大会で決勝まで進んだ。下馬評は圧倒的に「金足農 有利」だった。が、秋田の1年生エース・太田政直の前に打線は沈黙、0-3で敗れた。水沢といえば、決勝ではマウンドを3年生に譲り、センターを守っていた。その心境は「極めて冷静に試合を観察していた」と語り、「負けるときはこんなもんなんだろう」と客観的に敗戦を分析していた、という。

新チームになり、精神的にもどこか余裕があり、チームとしても3点差ぐらいなら、いつかは逆転できると信じられるチームに仕上がっていた、と水沢。

水沢自身、「課題は立ち上がり」と言う通り、初回の失点が不安要素だった。だが、試合を重ねるごとに投球にも磨きがかかってきた。特にシュートにはこだわり続けていた。

いわく、「カーブ、スライダーは〝死に球〟。甘く入った時にシュートと比較すれば、失点につながるリスクが高い」と語る。

順風満帆な新チームの船出だった。秋の全県大会を制し、東北大会でも決勝に進出した。大船渡(岩手)に3-4で敗れたとはいえ、翌春のセンバツ切符をほぼ手中に収めた。父親の夢、そして自身の目標、さらには金足農にとっても初の夢舞台を叶えたシーズンでもあった。

それから春の甲子園まで、嶋﨑監督が行ったアクションは…。

それは部員の不評を買った合宿だった。不祥事を起こせば、せっかくつかんだ『センバツ切符』が台無しになるという思いだったのだろう。さらには、精神面を鍛えることを目的に合宿で行ったことといえば、深夜に明かりを突然つけて、ラジオのボリュームをわざと高くして睡眠をとらせるなど、奇抜? な鍛え方で選手と対峙した。

水沢自身、甲子園球場までは何回か足を運んだことはあったが「グラウンドから見る風景は格別だった」と振り返る。実際にマウンドに上がった時の感想は「ファウルグラウンドが広いことから、18・44メートルが遠く感じた」と印象を語る。

さて金足農初めての甲子園での試合はどうだったのだろうか。

初戦の対戦相手は新津(新潟)。水沢の好投が光り7-0で勝利した。しかし、続く2回戦で岩倉(東京)に4-6で敗れた。この敗戦にも、水沢は「(甲子園での)初勝利に心の中では満足感はあった」と語る。その一方で嶋﨑自身も「優勝したチームを相手に4点を奪ったことは、夏に向けて自信になった」というコメントを残していた。

秋田に戻ってからは「春夏連続出場へのプレッシャーは感じていた」という水沢。だが、チームの勢いは止まらなかった。東北大会決勝では白石工(宮城)を破り、さらに勢いが加速。嶋﨑監督自身、「どこかの時点で負け試合をつくらなければ」というぜいたくな悩みを考えたほどだった。

そして迎えた夏。準々決勝までは順調だった。だが、準決勝・秋田中央、そして決勝・能代には苦戦を強いられた。秋田中央戦では救急車が球場に入る、というアクシデント。決勝でも走者とコーチャーが触った、というタイムがあり、「どちらの試合も通常ではありえないことが発生し、時間が長く感じた」と記憶を巻き戻す水沢だが、一番の記憶に残っているのは決勝戦での最後の打者を投ゴロに打ち取った瞬間、万歳をした記憶である。まだ1塁へ投げていない時点での万歳に「あれで悪送球でもしていたら…」と、ぞっとする記憶である。

その夏の甲子園。いつになく暑い夏だった。初めて夏の甲子園出場を果たした金足農ナインの目標、特に水沢の目標は甲子園出場が決まった瞬間から「PL学園(大阪)と対戦したい」だった。超高校級の清原和博、桑田真澄が率いるプロ予備軍との対戦を心底、望んでいた。

初戦、古豪・広島商に6-3、2回戦で別府商(大分)に5-3、3回戦は唐津商(佐賀)に6-4、準々決勝では新潟南に6-0で快勝し、ベスト4への進出を決めた。試合のたびに「いつでもすぐ秋田に帰られるように」と荷物をまとめて試合に臨んでいた金足農ナインだったが、対PL戦に限って、そのことを忘れて宿舎を出た、というからおもしろい。

甲子園での雑草軍団の活躍に、地元・秋田も熱かった。金足地区では試合が始まると人通りがなくなる、というまことしやかな逸話もある。

さて準決勝。7回まで2-1とリードし、金足農が優勢に試合を展開していた。PLの8回の攻撃は、3番・清水哲、4番・清原、5番・桑田の好打順。

この場面を再現してみると、トップバッターの清水は三ゴロに簡単に打ち取ったまではよかった。清原の前に走者をためることだけは避けたかっただけに、水沢-長谷川寿のバッテリーにとっても胸をなでおろしたことだろう。だが、清原を歩かせてから、ドラマが始まった。1死1塁。打者はこれまで無安打の桑田。水沢に完全に抑え込まれていた桑田のバットが一閃(いっせん)すると、打球は高い弧を描いてレフトポールのはるか上を飛び越えていった。

4万5千人もの観衆の悲鳴と歓声が入り交じった中、高校王者に立ち向かった無名の雑草軍団の夏にピリオドが打たれた。

その瞬間、マウンド上の水沢は「あの投げたコースは絶対ファウルになるコース。でも、あんな打球を飛ばす桑田には『参りました』の一言です」と素直に敗北を認めた。

試合後、対戦を心から望んでいたPLに敗れたとはいえ、水沢は満足感でいっぱいだった。観衆の温かい拍手も心に響いた。とはいえ、球場から宿舎への途中のバスの中、突然、悔しさが募ってきた。「負けた責任は自分にある」という思いなのかは定かではないが、「1球の恐ろしさを痛感した試合だった」と振り返る。

嶋﨑監督がよく口にする「野球学校」を相手に、あわや、という場面をつくった。

水沢は言う。「監督、コーチ、そしてチームメート、対戦相手など、いろんな巡り合わせに感謝している。そして、本当の地元の選手が集まって全国4強。私立の強豪校が多い中、自身、成長できた甲子園には感謝というしかない」。

甲子園から戻り、それからの進路については早稲田大、プリンスホテル、西武ライオンズなどの選択肢があった。冷静に自身を見つめなおして導き出した結論は、プリンスホテルだった。

当時のプリンスホテルは、西武ライオンズの3軍と言われたくらいスター選手がそろっていた。石井浩郎とは合宿所の隣部屋だった。石井の印象を「練習も酒の量も半端じゃなかった」と当時を懐かしむ。そして3年後、TDKへ移籍、故郷に戻った。

「自分の体の構造は9割方は野球で鍛えた肉体。一生野球に携わっていきたいし、携わりたいと思っている。現在はゴルフの仕事をしているが、もちろん野球には関心を持ち続けている」と野球に対する思いを熱く語る。

甲子園球場の一角に「甲子園歴史館」がある。そこに展示されている金足農のユニホームは水沢のものだ。展示されている大半のものがプロで活躍した選手のだが、金足農だけは甲子園を沸かせた水沢のユニホームが展示されている。機会があればご覧あれ。

≪編集後記≫

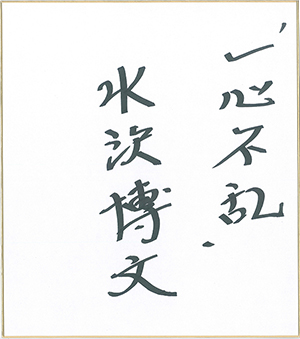

全国に「雑草軍団 金足農」を知らしめた主役の一人・水沢。体は決して大きくはないが、テンポのいいピッチングと童顔が醸す笑顔は、あの夏、秋田の野球ファンを魅了した人物だ。春・夏の甲子園通算5勝は、いまだに破られていない秋田の記録ホルダーだ。

「今の子供たちは道具、環境、練習方法、体のケアなどいろんな意味で恵まれている」と語る水沢は、早く自分の記録を上回る選手の出現を待ち望んでいる。できることであれば「それが母校であれば、最高」と夢を語る笑顔からは、母校愛があふれている。

親子鷹で取り組んできた経験、高校JAPANで培ったスキル、精神面など子供たちだけではなく、父兄も含めてこれからの秋田の野球界の発展のために尽力してほしいものだ。

≪文・写真:ボールパーク秋田編集部≫

~ profile ~

|

水沢 博文(みずさわ ひろふみ)氏 昭和41年生まれ 秋田県秋田市出身 秋田北中―金足農高―プリンスホテルーTDK 現在はノースハンプトンゴルフ倶楽部に勤務 |

|